梶井基次郎の描く短編小説『檸檬』。

作品の名前くらいは、高校の教科書で誰もが一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。

しかし、その筋らしい筋の無いストーリーと唐突なラストに「一体作者は何が言いたいんだ!」と本をぶん投げたくなった人も多いはず。

今回は、謎に満ちた作品を丁寧に解説し、内容を紐解いていきたいと思います。

なお、この記事では1ページ目にあらすじや作品情報・トリビアといった解説文を、2ページ目は書評(ネタバレ多め)を掲載していますので、部分ごとに読んでいただいても大丈夫です。

檸檬の作品情報

| 作者 | 梶井基次郎 |

|---|---|

| 執筆年 | 1924年 |

| 執筆国 | 日本 |

| 言語 | 日本語 |

| ジャンル | 短編小説 |

| 読解難度 | 読みやすい |

| 電子書籍化 | 〇 |

| 青空文庫 | 〇 |

| Kindle Unlimited読み放題 | 〇 |

檸檬の簡単なあらすじ

主人公の「私」は「えたいのしれない不吉な魂」に取り憑かれた青年。

淡々とした1人語りを繰り出す彼は肺尖カタル(肺結核の初期症状)と神経衰弱を患い、倦怠の日々を過ごしていました。

荒んだ心を慰めるように京都の町を徘徊するものの、以前は好んだ丸善(洋書や高級文具を扱う店)も今の「私」にとってはただ「重苦しい」施設になってしまっています。

あてもなく町を彷徨う「私」は寺町(京都市の南北の通りの名の一つ)の果物屋で足を止め、檸檬を一つ買いました。

檸檬の冷たい手触りに癒されて、「私」は幸福を感じます。

気分の良くなった「私」は町を歩き続け、丸善の前に差し掛かると店に入り、アングルの画集を手に取ります。

しかし画集を捲るうち再び心が塞いでゆくのを感じた「私」は袂から檸檬を取り出し、それを画集の山の上に置いて丸善をそっと後にするのでした。

「黄金色に輝く恐ろしい爆弾」が十分後には丸善を木っ端微塵にするだろうと夢想して。

こんな人に読んでほしい

・青年の繊細な感性で書かれた作品が読みたい

・純文学デビューしたい

檸檬の作者や舞台、画集について解説!

若くして世を去った天才作家・梶井基次郎

作者・梶井基次郎は、明治34年(1901)に大阪の会社員の父と、藤村や漱石を愛読する読書家の母・久子との間に誕生しました。

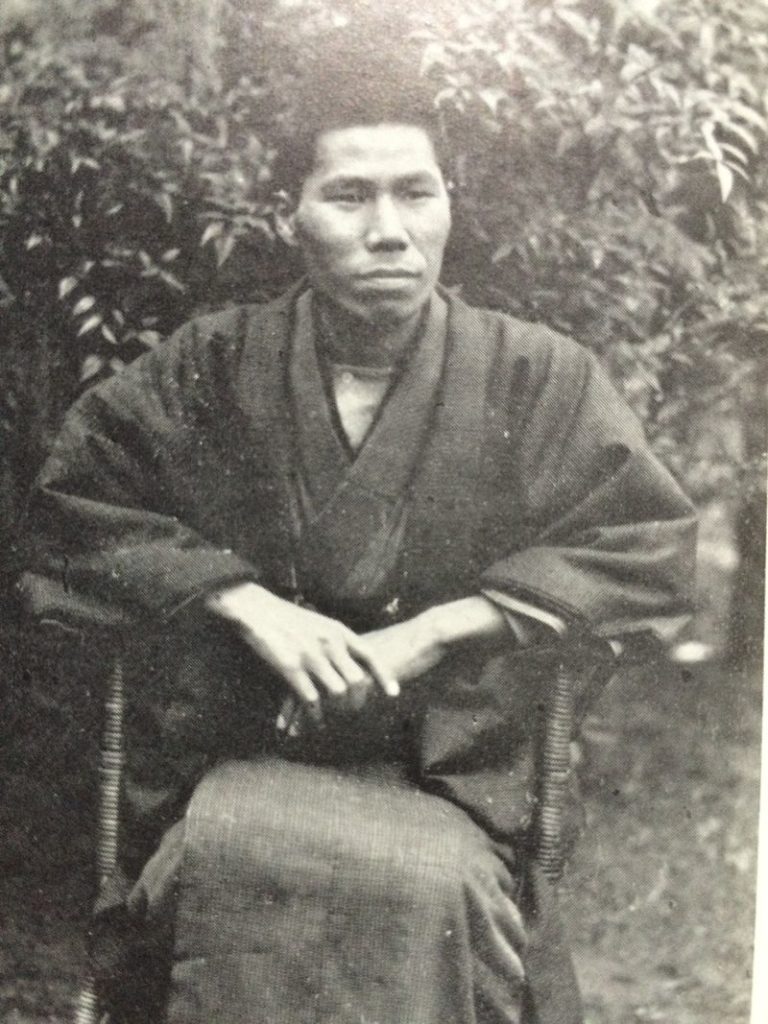

梶井基次郎(出典:Wikipedia)

梶井基次郎(出典:Wikipedia)

梶井は第三高等学校(現・京都大学総合人間学部)で理科を専攻するものの、漱石や谷崎を愛読。次第に文学へ傾倒していきます。

大正9年(1920)、彼は高等学校1年のとき肋膜炎に罹り休学。のちに肺尖カタルであることが判明し、以降彼の持病となりました。

復学してからも学業には身が入らず酒に溺れ、祇園や新京極で遊び歩く放蕩生活を送ります。この頃から小説の創作を始めるようになりました。

大正13年(1924)、5年がかりで三高を卒業後、東京帝国大学文学部に入学。

その年に友人らと同人誌『青空』を企画。翌年に本作『檸檬』を掲載した『青空』が刊行されるも、反響は得られませんでした。

昭和3年(1928)、東京帝国大学を中退、大阪に帰郷します。この頃にはかなり結核が悪化していましたが、病床で『ある崖上の感情』『桜の樹の下には』など優れた短編を執筆。

昭和6年(1931)、衰弱した梶井を見た『青空』の同人・三好達治らが彼の存命中に創作集を世に出そうと奔走し、初の創作集『檸檬』が刊行されます。

これを機に彼は文壇から注目を集めるようになりますが、病は着実に進行。昭和7年(1932)、31歳の若さで梶井はこの世を去ったのでした。

『檸檬』に対する友人たちの反応はイマイチだった

今日では折り紙付きの名作『檸檬』ですが、同人誌に発表した当時、仲間たちからの反応は芳しくなかったそうです。

とくに梶井の三高からの友人・中谷孝雄は、彼から手垢に塗れたレモンをもらったことを回想し、本作を読んだ当時不快感を覚えたと述べています。

薄汚れた果物を手渡された記憶を作品から思い出し、腹が立ったという感じでしょうか。

作家と個人的な付き合いがあると、作品だけを純粋に評価するというのは難しいのかもしれませんね。

しかし、創作集として刊行された『檸檬』は、鋭敏な感性とその表現力で小林秀雄らをはじめとする文学人から高く評価されたのでした。

京都にある丸善は、ハイカラな店だった

本作にも名前が登場する京都の書店「丸善」は、明治5年(1872)にオープンしました。それから一度閉店を経て、明治40年(1907)に三条麩屋町に再び姿を見せます。

『檸檬』の舞台となったのはこの麩屋町の丸善です。現代における丸善は書店としてよく知られていますが、当時は洋書から舶来物の香水や石鹸のような贅沢品まで扱うハイカラなお店でした。

その後も場所を移動しつつつつ営業を続けますが、2005年に店を閉じました。閉店時には、名作に登場する店舗の撤退を惜しんだ客が書棚にレモンを置いていく姿が見られたそうです。

惜しまれつつ閉店した丸善ですが、2015年に再オープンしました。

現在の丸善京都本店(出典:honto.jp)

現在の丸善京都本店(出典:honto.jp)

京都BALの地下1、2階のスペースで、現在も営業を続けています。

さらに、地下2階にはカフェを併設し、『檸檬』をかたどったケーキを食べることができます。

彼の小説とともに、丸善は今も人々に愛される書店として京都の地にしっかりと根付いているのですね。

作品には梶井基次郎の贅沢好みが反映されている?

昔ながらの高級店・丸善を小説にさらっと登場させるなんて、それだけでちょっとハイセンス。さながらカポーティの『ティファニーで朝食を』のような小粋さです。

実際、梶井はなかなか高級嗜好だったようで、髪につけるポマードはフランス製、紅茶は当時高級だったリプトン、バターは小岩井農場のものを好んだとか。丸善にもよく通ったと言われています。そのほか、音楽会や展覧会にも頻繁に足を運ぶ芸術好き。

友人の回想によると彼は五感が鋭く、100メートル先の花の匂いを嗅ぎ分けられたり、足音だけで人の感情が分かったりしたそうです。

いわば「違いの分かる男」。高級品にこだわりを見せたのも納得です。

一流の芸術や高級品に触れてさらに磨かれた彼の感性は、小説の中でフルに生かされています。

しかし、学生の梶井基次郎の生活資金は、なんと母からの仕送りでありました。作品に昇華されていったとはいえ、決して豊かではない家計から彼の贅沢を支える仕送りをしていたお母さまには頭が上がりません…。

梶井基次郎が影響を与えた人物は太宰の親戚?

梶井基次郎から影響を受けた人物が青森出身の洋画家・小館善四郎(1914〜2003)。

『檸檬』を読んで深い感銘を受け、以降レモンを主要なモチーフとして作品を作り続けました。

今日では、「檸檬の画家」という呼び名で親しまれています。

そんな小館善四郎、実は太宰治の親戚筋なのです。太宰の姉が善四郎の兄のもとに嫁いできた縁で、善四郎にとって太宰は義兄にあたります。

美術を学ぶため東京に出ていた善四郎を太宰はよく可愛がったと言います。義兄が太宰治という環境もあり、善四郎自身にも深い文学的教養があったことが窺えますね。

「私」がかつて好んだ画家・アングル

少し脇道に逸れますが、丸善で「私」が手に取った画集の作家、アングルについて解説します。

アングル(出典:Wikipedia)

アングル(出典:Wikipedia)

何気なく言及されている画家の名前ですが、作品の重要なキーワードとなると思うのでお付き合い下さい。

アングルは19世紀フランスで活躍した新古典主義の代表的な画家で、絵画「グランド・オダリスク」の存在でよく知られています。

新古典主義とは、フランスのアカデミー(美術教育制度)で成立した様式。解剖学や遠近法に基づいた均整のとれた画面や、滑らかな筆遣いを特徴とします。

また、神話や歴史など伝統的な画題を重視し、まさに芸術の「王道」としての地位を誇っていました。

新古典主義に属するブグロー、ジェロームらは、当時台頭していた印象派を徹底的に批判したことでも有名です。

と、こんな話からも分かる通り、アングルを筆頭とする新古典主義はまさしく「権威的な」「おカタい」美のあり方を代表するものでもありました。

この点は作品のタイトル「檸檬」を理解するためにも重要なので、よく覚えておいてください。

※続きは次ページへ

コメント