世の中にありふれている悲劇も、見方によっては喜劇と捉えることができる。

そんなことを感じさせられた物語が、チェーホフによって最晩年に執筆された作品『桜の園』です。

この記事では、1ページ目にあらすじや作品情報・トリビアといった解説文を、2ページ目は書評(ネタバレ多め)を掲載していますので、部分ごとに読んでいただいても構いません。

桜の園の作品情報

まず、本作に関する基本的な作品情報を整理しておきます。

| 作者 | アントン・チェーホフ |

|---|---|

| 執筆年 | 1903年 |

| 執筆国 | ロシア |

| 言語 | ロシア語 |

| ジャンル | 戯曲・恋愛小説 |

| 読解難度 | 読みやすい |

| 電子書籍化 | 〇 |

| 青空文庫 | × |

| Kindle Unlimited読み放題 | 〇 |

モスクワ遊劇場で演じられた『桜の園』(出典:Wikipedia)

また、本作は電子書籍として読むことも可能で、その際はAmazon発売のリーダー「Kindle」の使用をオススメします。

桜の園のあらすじ

ロシアの女地主ラネフスカヤは、娘のアーニャらを連れて自身が所有する土地「桜の園」へと帰還した。

昔から親しんだこの地では兄のガーエフや養女のワーリャが彼女たちを出迎え、家族はつかの間の再開を喜ぶ。

しかし、浪費癖が抜けないがゆえにかつてとは異なり困窮してしまっていたラネフスカヤは、「桜の園」を競売にかけなければならないほどの没落貴族と化していた。

この地を売りに出すことに彼女は猛反対していたが、一方でそれしか道はないことを告げる商人のロパーヒン。

ガーエフも妹の危機に金策への協力を惜しまなかったが、彼らの破産は刻一刻と迫っていた…。

こんな人に読んでほしい!

・悲劇的な物語が好み

・他人の滑稽さを楽しむことができる

・サクッと読める古典作品を探している

桜の園のテーマ・作者の生涯や日本との関わりを解説

この作品そのものは非常に単純明快な構成をしているので、内容については読んで字のごとくといった感じです。

ただし、しばしば議論の対象となるのは「作品のテーマ」であったりするので、以下ではそのあたりを中心に解説していきます。

悲劇的な物語も、チェーホフはこれを「喜劇」と定義した

ガッツリネタバレをしてしまうと不味いので詳細は次ページに譲りますが、基本的にこの作品の内容は「悲劇性」が強く押し出されているように感じるでしょう。

そもそもラネフスカヤにとって思い入れの深い桜の園を売却しなければならない状況に追い込まれている時点ですでに物悲しい雰囲気がありますし、さらに自身が追い詰められる原因を認識しながらも改善できそうにないわけですから、これはもう絶望的というほかありません。

したがって、皆さんが感じるであろう「悲劇」というイメージは、ある程度読者や観客にとっての共通認識と化しているように思えます。

しかし、それはあくまで我々読者の感想であって、チェーホフはこの作品に全く正反対のテーマを与えました。

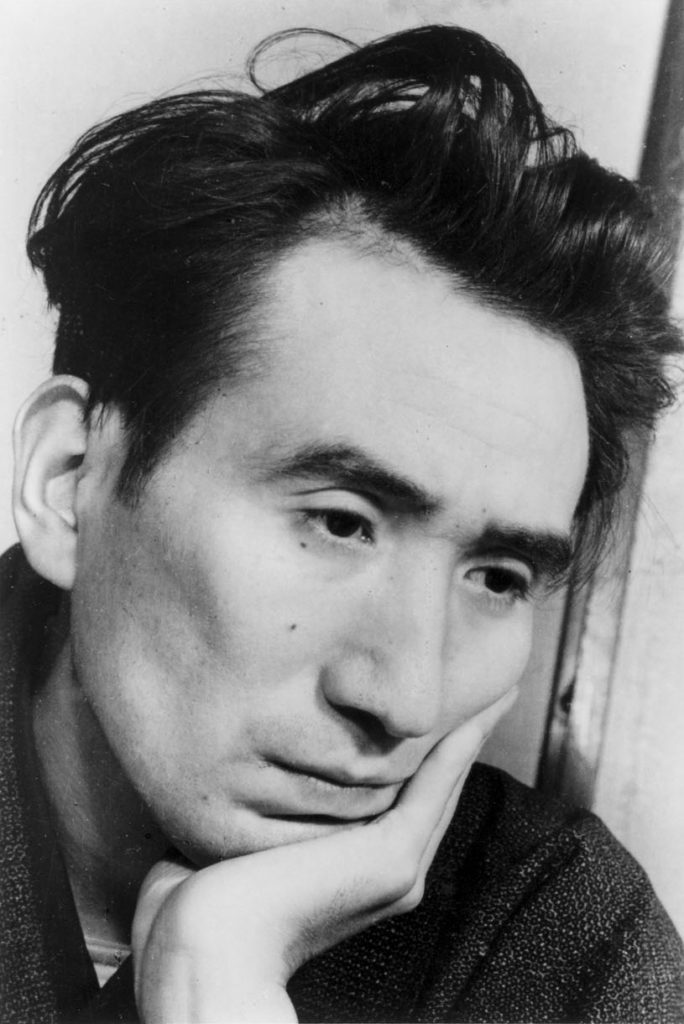

チェーホフ(出典:Wikipedia)

チェーホフ(出典:Wikipedia)

彼はこの作品を着想した時点から「この作品は滑稽なものになる」「コメディを書いてみたい」と周囲に漏らしており、この言葉を信じれば本作は紛れもない「喜劇」として執筆されたことになります。

実際、この作品につけられているサブタイトルは「四幕の喜劇」であり、ここにも彼の意図が全面に押し出されています。

ところが、我々がこの作品を悲劇だと感じたように、チェーホフの周囲にいた人々たちもやはりこの作品を悲劇だと感じたようです。

次の項でも触れるようにチェーホフはこの作品を書きあげてすぐ亡くなってしまうのですが、生前に彼が残した

「私の戯曲は誤解に始まり、誤解に終わる」

という言葉が、図らずも証明されていくことになります。

チェーホフ最晩年の作品で、書きあげた直後に亡くなっている

チェーホフがこの作品を書きあげたのが1903年で、彼の没年が1904年。さらに彼の死因は結核です。

これらの情報が指し示すところは、彼が病をおして執筆活動に取り組み、そして後世で知られているような世界的名作としての評価を得る以前に亡くなってしまったということでしょう。

実際、執筆中のチェーホフは相当に苦しんでいたようで、身体の衰弱や咳といった結核の症状に悩まされながら書き上げた作品といえます。

それでも作品を完成させると彼は自身44回目の誕生日に初演を迎え、体調の芳しくない中で劇場へと足を運びました。

この初演日にはチェーホフの誕生日兼作家歴25周年を祝い舞台上で式辞が述べられたのですが、その際のチェーホフは咳が止まらない様子で、周囲の参加者が「盛大な式典であったがまるで葬式のような重苦しさがあった」という感想を抱くほどでした。

そして、彼は病状が回復することなく衰弱を重ねていき、同年の夏ごろにこの世を去っています。

以上のように、この作品が死に瀕した状態で執筆されたものであるということを知っておくと、また解釈の幅が広がるようにも思えるのです。

これはあくまで想像ですが、彼が意図したようなコメディとして受け入れられる作品にならなかった背景には、死に瀕した人物特有の暗さや絶望が作用しているのかもしれません…。

日本でも大正時代には受容され、太宰治「斜陽」の元ネタにもなった

チェーホフ自身は完成後すぐに亡くなってしまいましたが、作品自体は世界中に輸出されていきます。

日本においても大正4年(1915年)には帝国劇場で演劇として上演されており、戦前から日本社会で広く受け入れられていた様子が確認できるのです。

特に本作から影響を受けたことで知られる作家は太宰治で、彼は自身が読んだ『桜の園』と戦後に没落していく生家を重ね合わせて

「この状況はまるで桜の園そのものじゃないか」

と感じました。

太宰治(出典:Wikipedia)

太宰治(出典:Wikipedia)

そこから着想を膨らませた太宰は、1947年に本作をモデルとした『斜陽』という作品を発表。

この作品は現代でもしばしば読まれる太宰の代表作であり、ベストセラー化したことで日本における本作の知名度が大きく向上することになりました。

なお、『斜陽』からみた本作との相違点や、太宰の生家である津島家を襲った戦後農地改革については以下の記事で解説しているので、こちらも合わせてご覧ください。

※続きは次ページへ

\500作以上の古典文学が読み放題!/Kindle Unlimitedを30日間無料で体験する!

コメント